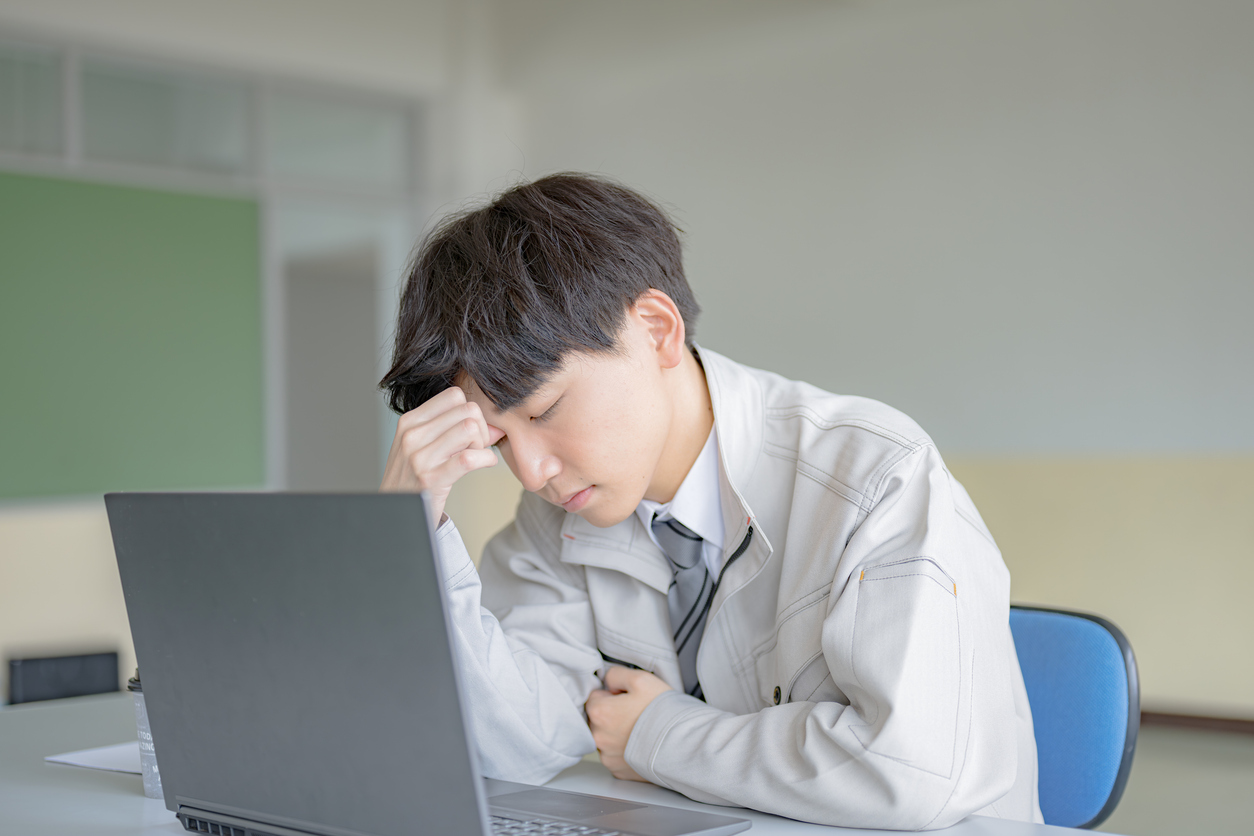

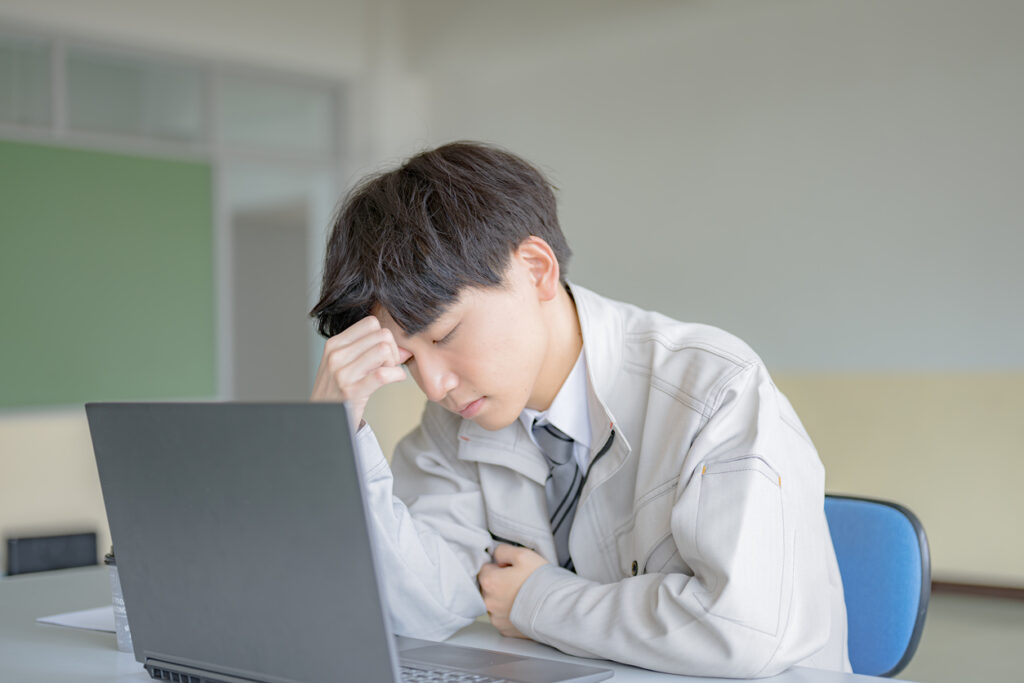

「スキルは一通り教えたはずなのに、どうして新人の目に輝きがないんだろう…」

人事担当者や経営者として、あなたはそんなもどかしさを感じたことはありませんか?

ビジネスマナー、PCスキル、業務知識…。一人前の社会人になるために必要なことは、研修でしっかりと教えている。それなのに、新人の口から出てくるのは「タイパが悪い」「プライベートを大事にしたい」といった言葉ばかり。仕事への情熱や「この会社で頑張るぞ!」という主体性が、どうも感じられない。

そして、残念なことに、入社から1年も経たないうちに「辞めたいです」と告げられてしまう…。時間とコストをかけて採用し、育成してきた努力が水の泡になる瞬間です。この「早期離職」の問題に、多くの企業が頭を悩ませています。

もしかしたら、その原因は「スキルの教え方」にあるのではありません。 仕事の「やり方(HOW)」を教える前に、もっと大切なこと。それは、働くことの「意味(WHY)」を伝え、ポジティブな「労働観」を育てることなのかもしれません。

この記事では、単なるスキル研修から一歩踏み込み、新人たちが「この会社、面白いかも」「ここで働くのって、悪くないな」と心から思えるようになる、そんな「労働観」を育てる研修プログラムの裏側を、具体的にお伝えします。

なぜ、新人は「やらされ感」から抜け出せないのか?

そもそも、なぜ多くの新人は、仕事に対して「やらされ感」を抱いてしまうのでしょうか。彼らの意識が低い、と片付けてしまうのは簡単です。しかし、その背景には、研修や受け入れ方の構造的な問題が隠されています。

原因1:自分の仕事が『点』にしか見えていない

新人に任される仕事は、どうしても部分的な業務が多くなります。データ入力、先輩の補助、議事録作成…。一つひとつは大切な仕事ですが、それらが会社のどの活動に繋がり、最終的に社会の誰を喜ばせているのか、という全体像が見えにくいのです。

自分の仕事が大きな流れの中の、意味のある一つの『点』であると実感できない。これでは、やりがいを見つけるのは困難です。

原因2:会社の『WHY』が共有されていない

「わが社の企業理念は…」と研修で説明しても、それはただの情報として右から左へ抜けていくだけです。

なぜ、この会社は生まれたのか?社会のどんな問題を解決するために存在するのか?どんな未来を目指しているのか? こうした会社の根幹にある「WHY(存在意義)」が、新人一人ひとりの心に「自分ごと」として届いていないのです。壮大な理念と、目の前の自分の仕事が、全く結びついていません。

原因3:『失敗への過度な恐れ』がある

今の若い世代は、非常に優秀で真面目です。その一方で、デジタルネイティブである彼らは、間違うことや「正解」から外れることへの不安が強い傾向にあります。

「失敗して、怒られたくない」「周りから、できないヤツだと思われたくない」

その気持ちが、挑戦よりも無難な選択をさせ、仕事への積極性を削いでしまっています。「言われたことだけ、きちんとやろう」という姿勢は、この心理から生まれているのかもしれません。

フーム

フームなるほどな…。自分の仕事が『点』にしか見えず、会社の『WHY』も腹落ちしていない。おまけに『失敗』は怖い。これでは、仕事が面白いと感じる前に、心が守りに入ってしまうのも無理はないな。

本当だね!私たちは良かれと思って、まず仕事の「やり方」を一生懸命教えていたけど、その前に、彼らが働くことになる「舞台」や、一緒に働く「仲間」のことを好きになってもらうステップが必要だったのかも!

新人のエンゲージメントが低いのは、仕事の「やり方(HOW)」だけでなく、働く「意味(WHY)」が伝わっていないことが大きな原因です。

「面白いかも」を引き出す!労働観を育てる3つの仕掛け

では、どうすれば働く「意味」を伝え、ポジティブな労働観を育てることができるのでしょうか。カギは「体験」です。情報として与えるのではなく、感情が動く体験をデザインすることが重要になります。

仕掛け1:『会社の物語』を追体験させる

会社の理念やビジョンを、ただの言葉として説明するのをやめましょう。その代わりに、創業者がどんな想いで会社を立ち上げたのか、どんな困難を乗り越えてきたのか、という「物語」を語り聞かせるのです。

- 社長や役員が、自らの言葉で情熱を語るセッションを設ける

- お客様からいただいた感謝の手紙やエピソードを共有する

- 過去の大きな失敗談と、そこから学んだ教訓を正直に話す

物語は、人の感情を動かし、記憶に残ります。理念が生まれた背景を追体験することで、新人は会社のファンになっていくのです。

仕掛け2:『仕事のつながり』を可視化する

自分の仕事が、誰かの役に立っている。この「貢献実感」こそが、やりがいの源泉です。そのために、仕事のつながりを「見える化」してあげましょう。

- ビジネスモデルを図解し、自分の仕事がどのピースにはまるのかを理解させる

- 様々な部署の先輩社員との座談会を開き、それぞれの役割と想いを聞く

- 可能であれば、お客様先に訪問したり、お客様の声を直接聞く機会を設ける

バラバラだった知識が線でつながった時、新人は自分の仕事の価値を初めて実感できます。

仕掛け3:『小さな成功体験』をデザインする

「失敗しても大丈夫」という安心感と、「自分にもできた!」という自己効力感が、挑戦する心を育てます。研修の中に、意図的にその機会を作りましょう。

- チームで課題解決に取り組む、実践的なプロジェクトワークを導入する

- アウトプットに対して、批評ではなく「成長につながる前向きなフィードバック」を徹底する

- 研修の最後に、チームの成果を発表し、全員で健闘を称え合う場を設ける

安全な環境で「挑戦→失敗→学び→成功」のサイクルを体験することが、「仕事って、難しいけど面白いかも」という気持ちの芽を育てるのです。

ただ座って話を聞くだけの研修じゃないんだね!物語を聞いたり、先輩と話したり、チームでプロジェクトに挑戦したりすることも大切なのか

まさに「体験」がキーワードだな。知識として頭で『理解』させるのではなく、心が動く『体験』を通じて腹落ちさせることが、ポジティブな労働観の育成につながる、ということか。

会社を好きになる研修の本質は、スキルを教え込む場ではありません。会社の「物語」と仕事の「つながり」を、新人たちが自ら「体験」し、働く意味を発見する場なのです。

その「体験」、自社だけでデザインできますか?

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。新人の早期離職を防ぎ、エンゲージメントを高めるためには、スキル研修だけでなく、働くマインドの土台となる「労働観」の育成がいかに重要か、ご理解いただけたかと思います。

しかし、同時にこうも感じたのではないでしょうか。 「こんな感情に訴えかける体験型の研修、うちで企画するのは難しそうだ…」

その通りです。人の心を動かし、ポジティブな気づきを促す「体験」をデザインするには、専門的なノウハウと、高度なファシリテーションスキルが必要になります。

もし、あなたが早期離職の問題を本気で解決し、新人が自社の未来を担う大切な人財として、活き活きと成長していく姿を見たいと願うなら。 ぜひ一度、マナビポップ株式会社にご相談ください。

単なるスキルや知識を教える研修会社ではありません。 まさに今日お話ししたような、会社の「物語」や仕事の「つながり」を体験させ、働くことへのポジティブなマインドを育てることを最も得意としています。

スキルは、仕事への前向きな気持ちがあれば、後からいくらでもついてきます。 大切なのは、その土台となる「ここで頑張りたい」という想いです。

まずは、あなたの会社が新人たちに伝えたい「想い」や「物語」を、私たちに聞かせてください。それを、新人たちの心に響く「体験」として、形にしていきましょう。